Sie sind hier

Arbeitszeiten in Deutschland - historischer Überblick

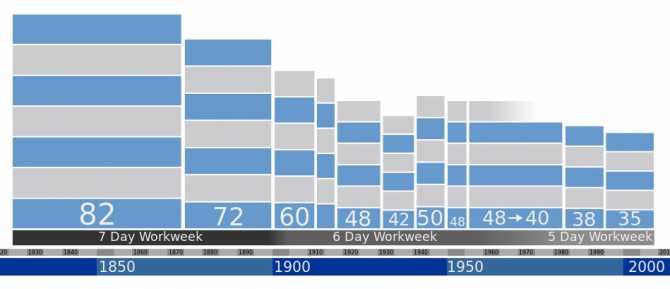

Bild: wikipedia Workweek development in germany / Die Grafik stellt leider nicht die aktuell wieder ansteigende Tendenz dar.

Ohne Arbeitskämpfe und Gewerkschaften hätte es auch in Deutschland keinen sozialen Fortschritt gegeben

Den Arbeitgebern standen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts keine dauerhaft organisierten Interessenvertretungen der Arbeitnehmer gegenüber. Die Menschen mussten zu Beginn der Industrialisierung mit primitivsten Maschinen unglaublich viel, unglaublich lange arbeiten, sie waren in der Regel den Forderungen des Unternehmens, der Kapitalisten hilflos ausgeliefert. Im Zweifel stand die Staatsgewalt den Unternehmen zur Durchsetzung auch mit Gewalt zur Seite. In der Regel spionierte die Kaiserliche Polizei den Arbeitern hinterher und fertigte genaue Berichte an, platzierte Spitzel setzte einzelne unter Druck und so weiter. Teils wurde alle Zusammenkünfte verboten und aufgelöst.

So begann der Klassenkampf sich langsam zu entwickeln. gerade in den 1840er Jahren, die Arbeitszeit war einerseits auf dem Höchststand andererseits gab es erste feste internationale Organisierung. (Internationale Arbeiterassoziation, Kommunistisches Manifest)

Die zum Teil drastische Verlängerung der Arbeitszeit im Zuge der Industrialisierung zeigt damit überdeutlich die sozialen Folgen ungebremster ökonomischer Interessendurchsetzung. War die Arbeitszeitentwicklung auch nach Branchen und Regionen sehr unterschiedlich, so muß hier der Hinweis auf die durchschnittliche Arbeitszeit genügen: nachdem

um 1800 ungefähr 10 bis 12 Stunden pro Tag und etwa 60 bis 72 Stunden pro Woche gearbeitet wurden, waren es

um 1820 etwa 11 bis 14 bzw. 66 bis 80 Stunden und

um 1830 bis 1860 dann 14 bis 16 bzw. 80 bis 85 Stunden.

Erst das nächste Jahrzehnt - von 1861 bis 1870 - zeigte eine Tendenz zum Rückgang der Arbeitszeit auf täglich 12 bis 14 und wöchentlich 78 Stunden.

Im Zuge der Bestrebungen der Arbeitgeber, zur rentablen Verwendung der Maschinen den „ununterbrochenen Betrieb" durchzusetzen, ging die Sonn- und Feiertagsruhe nach und nach verloren; die Sonntagsarbeit wurde zur Regel, wenngleich auch immer noch teilweise der „blaue Montag" - ein Relikt aus ständischer Zeit - erhalten blieb. Daß sich die Nachtarbeit nicht allgemein durchsetzte, ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die Lohnkosten bei einer maximalen täglichen Arbeitszeit von 14 bis 16 Stunden günstiger sind als bei einem Zweischichtensystem von jeweils 12 Stunden. Niedrige Löhne und lange Arbeitszeit prägten auch die Kinderarbeit. Bereits Kinder ab dem 6. Lebensj ahr leisteten Fabrikarbeit - zumeist nicht viel kürzer als die Erwachsenen. So arbeiteten Kinder in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts zum Beispiel in den Städten Köln und Koblenz 11 bis 14 Stunden und in Breslau 10 bis 14 Stunden pro Tag. Übermüdung, Mangelerscheinungen, Krankheit und unregelmäßiger Schulbesuch der Kinder sowie geringe Militärtauglichkeit der Jugendlichen wurden zum Auslöser für die ersten Bemühungen um die Einführung gesetzlicher Arbeitsschutzbestimmungen für Kinder. Humanitäre Gesichtspunkte standen am Anfang der Kritik an der Kinderarbeit. Doch die vom preußischen Unterrichtsminister von Altenstein in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts vorbereiteten Kinderschutzmaß- nahmen scheiterten zunächst am liberalistisch motivierten Einspruch des Innenministers: „Von einer direkten Einwirkung der Gesetzgebung" zur 78 DER KAMPF UM ARBEITSZEITVERKÜRZUNG Begrenzung der Arbeitszeit könne - so hieß es bemerkenswert aktuell klingend - „nicht die Rede sein, da dadurch die natürliche Freiheit des Menschen, über seine Zeit und Kräfte auf die ihm vorteilhaftest erscheinende Art zu disponieren, beeinträchtigt würde." Überdies würden derartige Maßnahmen - auch dies sollte ein Standardargument werden - „die notwendige Folge haben, die inländischen Fabrikate mehr oder weniger zu verteuern, mithin die jetzt ohnehin schon schwer zu ertragende Konkurrenz des Auslandes, wo ähnliche Maßregeln nicht stattfinden, noch mehr zu begünstigen."

Es setzten sich die Interessen der Stärkeren durch. Die Wirtschaft hatte ihre Minister in der Kaiserregierung.

Vor allem durch die Wirkung der Arbeitskämpfe, auch durch den Druck von Teilen der Öffentlichkeit und schließlich durch gesetzgeberische Maßnahmen (besonders für Frauen und für Schwerstarbeiter) ging die Arbeitszeit im produzierenden Gewerbe

bis 1914 auf etwa 10 Stunden pro Tag zurück.

Arbeitszeitverlängerung im Ersten Weltkrieg

Daß in der Kriegszeit nicht weniger, sondern mehr gearbeitet werden müsse, war zumindest von 1914 bis 1916 eine in breitesten Kreisen der Bevölkerung und in der Arbeiterbewegung vertretene Ansicht. Am 4. August 1914 wurden die gesetzlichen Arbeiterschutzbestimmungen aufgehoben. Und die Gewerkschaften waren aufgrund der eigenen politischen Festlegung auf den „Burgfrieden" und aufgrund der strukturellen Begrenzungen ihres Handlungsspielraums im Krieg nicht in der Lage, die Verlängerung der Arbeitszeit zu verhindern:

Die Arbeitszeit stieg an auf durchschnittlich 12 Stunden pro Tag, in Einzelfällen auch auf 16 Stunden.

Der Kampf um den Achtstundentag

Als direkte Folge der Revolution wurden mit dem Aufruf der Rats der Volksbeauftragten vom 12. November 1918 die Arbeiterschutzgesetze der Vorkriegszeit wieder in Kraft gesetzt und die Arbeitszeit zum 1. Januar 1919 für alle Arbeitnehmer auf acht Stunden pro Tag begrenzt. Auch in dem bereits am 11. November 1918 in den Grundzügen ausgehandelten, am 15. November dann unterzeichneten Abkommen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften (Stinnes-Legien-Abkommen) wurde außer der Anerkennung der Gewerkschaften in § 9 vereinbart, die Arbeitszeit - unter Garantie des vollen Lohnausgleichs - auf acht Stunden pro Tag zu verkürzen. In Ausführung dieser Ankündigungen wurde am 23. November 1918 für Arbeiter, am 18. März 1919 für Angestellte die Einführung der achtstündigen Höchstarbeitszeit verordnet. Von grundlegender Bedeutung für die späteren Auseinandersetzungen um die Arbeitszeit war, daß diese Verordnungen nur als Demobilmachungsverordnungen, also nur befristet erlassen wurden. Die Einführung des Achtstundentags wurde damit primär zu einer Maßnahme der Arbeitsstreckung, durch die demobilisierten Truppen wieder in Arbeit zu bringen seien. Die Einführung des Achtstundentages stabilisierte zum einen die Position der Arbeiterorganisationen, die - gegenüber radikalen Arbeiterkreisen - auf die Erfüllung einer jahrzehntealten Forderung hinweisen konnten; sie verminderte zudem - wegen der Wirkung auf den Arbeitsmarkt - den als Folge von Arbeitslosigkeit zu erwartenden Zulauf für die Befürworter eines Umsturzes der Wirtschafts- und Eigentumsordnung. Also vor allem mit Rücksicht auf die politische Situation gestanden die Arbeitgeber im Novemberabkommen den Gewerkschaften die Einführung des Achtstundentages zu. Mit dem Abflauen der revolutionären Unruhe und auch mit dem Rückgang der Arbeitslosigkeit würde, so konnte erwartet werden, der Streit um die Verlängerung der Arbeitszeit erneut entbrennen. Damit mußte um so mehr gerechnet werden, als das „Washingtoner Abkommen" über die Einführung des Achtstundentags vom November 1919 von den meisten Industrieländern nicht ratifiziert wurde.

Während bis 1923 Achtstundentag und 48-Stundenwoche effektiv erhalten blieben, stieg die durchschnittliche Arbeitszeit in der Industrie nach der gesetzlichen Aushöhlung der Achtstundentagsregelung dann im Jahre 1924 auf 50,4 Stunden pro Woche an; nur noch zwei Fünftel der Vollarbeitskräfte arbeiteten bis zu 48 Stunden pro Woche.

In der Krise

Unterdessen sank die durchschnittliche Arbeitszeit in der Industrie ohnehin von 49,9 Stunden im Jahre 1927 auf 41,5 Stunden im Jahre 1932. Je länger die Krise dauerte, desto geringer mußte also der Arbeitsmarkteffekt der Einführung der 40-Stundenwoche sein; auch schmolz der Spielraum für eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich dank der verordneten Reallohnkürzungen dahin.

Faschismus.

Nach der Zerschlagung der Arbeiterbewegung im Frühjahr 1933 gab es keinen organisierten Widerstand gegen diese Entwicklung. Mit der Arbeitszeitordnung vom 30. April 1938, die 86 DER KAMPF UM ARBEITSZEITVERKÜRZUNG noch heute gilt, wurde der Achtstundentag in Übereinstimmung mit dem gegebenen Stand der Arbeitszeitentwicklung als Regel festgeschrieben; auch durch eine andere Verteilung der Arbeitszeit auf die Werktage dürfe die Grenze von 48 Stunden pro Woche nicht überschritten werden. Durch Tarifordnung (bzw. heute: Tarifvertrag) kann die regelmäßige tägliche Arbeitszeit jedoch auf zehn Stunden verlängert werden, wobei für die Überstunden Lohnzuschläge gezahlt werden müssen. Wenige Monate nach Verabschiedung der Arbeitszeitverordnung wurden die Arbeitsschutzgesetze am 1. September 1939 suspendiert. Für die Kriegszeit wurde für Männer eine Arbeitszeit von bis zu zehn Stunden - in Ausnahmefällen auch länger - zugelassen. Bis 1941 stieg die durchschnittliche Arbeitszeit in der Industrie auf 50,1 Stunden pro Woche an, sank dann aber auf 48,3 Stunden im Jahre 1944. Sowohl auf Maschinenverschleiß, Rohstoff- und Energiemangel usw. als auch auf die Erschöpfung der Arbeitenden dürfte der Rückgang der Arbeitszeit zurückzuführen sein.

Westdeutschland nach dem Krieg

Dieser Trend setzte sich in der Nachkriegszeit zunächst fort, sank die Arbeitszeit doch bis 1947 auf 39 Stunden; dann aber stieg sie wieder auf 46,5 Stunden (1949) an und blieb bis 1950 knapp unterhalb der von der Arbeitszeitverordnung (1938) gezogenen Grenze.

Bereits der 1. Mai 1952 stand im Zeichen der Forderung nach Einführung der 40-Stundenwoche, die sich auch im Aktionsprogramm 1955/56 findet und die zum 1. Mai 1956 auf die Formel gebracht wurde: „Samstags gehört Vati mir".

Ab den 1. Oktober 1956 wurde in allen Tarifbezirken die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich von 48 auf 45 Stunden herabzusetzen, wurde dann - beginnend mit dem „Sodener Abkommen" vom 28. August 1958 - die Arbeitszeit in der Metallindustrie stufenweise bis zum 1. Januar 1967 auf 40 Stunden pro Woche gesenkt. Doch bis die 40- Stundenwoche für nahezu alle Arbeitnehmer tarifliche Norm wurde, verging noch einige Zeit. Noch 1973 war „nur" für 69 Prozent aller Arbeitnehmer die 40-Stundenwoche vereinbart, 1978 dann für 92,6 Prozent.

Migranten

Es gab im Kaiserreich Saisonarbeiter in der Landwirtschaft (Preußen), Arbeiter im Bergbau im Ruhrgebiet - alle aus Osteuropa (Polen), dann gab es Spezialisten Tunnelbauer aus Italien usw. Im Kaiserreich waren zuletzt 1,2 Mio Wanderarbeiter aus dem Ausland beschäftigt. Die ostpreußischen Juncker hatten kein Interesse an dauerhafter Migration benötigten sie doch nur Erntehelfer, die Industrie hatte hohen zusätzlichen Bedarf an dauerhaften Mitarbeitern, die Juncker setzten sich in dem Kaiserreich vorwiegend durch. Im Krieg kam es zur Zwangsarbeit. In der Weimarer Republik gab es weniger Arbeitsmigranten, Deitschland hatte erheblich Territoriom verloren, so gab es Umsiedler, zudem flohen die adeligen und antikommunistischen Russen vor der Revolution in Russland zunächst nach Berlin. Im Faschismus wurden ca. 11 Mio Zwangsarbeiter eingesetzt. Das Zwangsarbeitersystem funktionierte sehr effektiv, die Arbeiter und Arbeiterinnen wurden extrem ausgebeutet, wie die eigene Bevölkerung über 100 Jahre zuvor. Nach dem Krieg gingen die überlebenden Zwangsarbeiter wieder zurück, aus den verlorenen Gebieten kamen 12 Mio Flüchtlinge in die spätere DDR und BRD. Diese mussten in dem zerstörten Land erst einmal Platz finden. Nach dem Krieg gab es zunächst keine nennenswerte Zahl von Migranten in Beschäftigung. Dennoch waren 1950 immer noch 150.000 Displaced Persons in Deutschland. Auch bei den Zuwanderern aus den ehemeligen deutschen Gebieten wurde das bei Einwanderungsprozessen häufig zu beobachtende "Unten einsteigen - Problem" deutlich: Flüchtlinge und Vertriebene nahmen vorwiegend – im Vergleich zu ihrer Qualifikation – eine unterqualifizierte Tätigkeit auf, dies brachte natürlich gute Arbeitsergebnisse bei geringem Verdienst.

Aufstiegsmöglichkeiten gab es für viele von ihnen vor allem in den 1960er-Jahren mit der Ausweitung des Arbeitsplatzangebots und der Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften. Diese nahmen dann ihrerseits die am wenigsten geschätzten Positionen am Arbeitsmarkt ein.1961 durften dann als letzte große angeworbene Migrantengruppe die Arbeiter aus der Türkei nach Deutschland kommen. Diese waren zunächst nur als auf Zeit eingeplant. Der Wideraufbau war längst geschafft, es fehlten Industriearbeiter für die hohe Produktionszahl, für Export und Binnenmarkt. 5 Jahre später 1966 gab es in Westdeutschland die erste Krise, die Nachkriegszeit war damit abgeschlossen, ab 1982 ging dann die Erwerbslosenzahl hoch, der Kapitalismus befand sich in einer Dauerkrise, Die Migration nahm dennoch in den 90er Jahren und nun in den 2010er Jahren zu. Für weitere Beschäftigung setzten einige Gewerkschaften die 35 Stundenwoche bereits in den 80er Jahren durch, auch um die Arbeitsplätze zu erhalten. 1985 wurde der Arbeitsmarkt durch Gesetze dereguliert. Unterstützend für die Deregulierung erwies sich die Migration, da viele Migranten die deregulierten Jobs annahmen und akzeptierten. Im Jahr 2014 hatten 16,4 Millionen der insgesamt 80,9 Millionen Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund (Zugewanderte und ihre Nachkommen). Von diesen 16,4 Millionen Personen waren 9,2 Millionen Deutsche und 7,2 Millionen Ausländer (56,0 bzw. 44,0 Prozent).

Zwei Drittel der Personen mit Migrationshintergrund – 10,9 Millionen bzw. 66,4 Prozent – waren 2014 selbst Migranten (erste Generation), darunter waren 35,8 Prozent Ausländer mit eigener Migrationserfahrung und 30,6 Prozent Deutsche mit eigener Migrationserfahrung. Personen ohne eigene Migrationserfahrung, also Migranten in zweiter oder dritter Generation, machten ein Drittel der Personen mit Migrationshintergrund aus (33,6 Prozent). Diese Gruppe teilt sich in Deutsche ohne eigene Migrationserfahrung (25,4 Prozent) und Ausländer, die in Deutschland geboren wurden (8,2 Prozent).

DDR

In der DDR wurde die sowjetische 6 Tage Woche beibehalten bzw. übernommen. Am 28.08.1967 wurde die 40 Stundenwoche bei 5 Arbeitstagen die gesetzliche Regel.

So berichtete der Spiegel 1967: "Ost-Berlin zu Ostern 1966 die Arbeitszeit von durchschnittlich 48 auf 45 Wochenstunden. Jeder zweite Sonnabend blieb fortan arbeitsfrei.

Und schon ein Jahr später waren die Pläne für den zweiten Schritt fertig: Auf Ulbrichts Vorschlag präsentierten die Delegierten des VII. SED-Parteitags im April dieses Jahres den DDR-Volk gleich ein ganzes Sozialpaket. Es enthielt neben der Einführung der Fünf-Tage-Woche zum 28. August

> die generelle Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich (bei Arbeitern mit 45 Wochenstunden auf 433/4 Stunden, bei Arbeitern mit 44 Wochenstunden auf 42 Stunden),

> die Erhöhung des gesetzlichen Mindesturlaubs von zwölf auf 15 Tage,

> die Erhöhung der Mindestbruttolöhne von 220 auf 300 Mark sowie eine "differenzierte Erhöhung" aller Einkommen, die unter 400 Mark liegen,

> die Erhöhung des staatlichen Kindergeldes für das vierte Kind von monatlich 40 auf 60 Mark und für jedes weitere Kind von 45 auf 70 Mark und

> (zum 1. Juli 1968) die Erhöhung der Mindestrenten von 129 auf 150 Mark.

Um allerdings wenigstens einen Teil der ausfallenden Arbeitszeit wieder wettzumachen, arbeitete Ost-Berlins Regierung zugleich eine neue Feiertagsordnung aus. Sie bestimmt, daß am "Tag der Befreiung" (8. Mai), an Ostermontag, Himmelfahrt, Fronleichnam, Reformationstag und Bußtag fortan wie an Werktagen gearbeitet wird. Wer an den kirchlichen Feiertagen "religiöse Veranstaltungen" besuchen will, kann "dafür unbezahlte Freizeit in Anspruch nehmen"."

In der Dritten Republik (heute)

Mit der Entindustrialisierung der ehemaligen DDR und den großen ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Osten wurde der Arbeitsmarkt über Strecken verstaatlicht, der Zerschlagung folgte dann eine Liberalisierung auf breiter Fläche.

Im vereinten Deutschland wurde die Arbeitszeit vor allem durch Deregulierung des Arbeitsmarktes und durch Maßnahmen der krisenbedingten Kurzarbeit bestimmt. So gibt es inzwischen Mini, Midi Jobs, alle Arten der Teizeitstellen und auch der Zeitarbeit. Inzwischen befinden sich von den neu abgeschlossenen Verträgen seit 10 Jahren immer mehr als 40% bis knapp 50% befristet und viele unbefristeten Arbeitsverhältnisse sind in der Leiharbeit, dies sind nun inzwischen ca. 1 Mio Menschen. In diesem System bleiben viele auf der Strecke, das Land ohne Rohstoffe hat mit dem Rohstoff Arbeitskraft die Menschheit stark mit seinen Erfindungen und Produkten geprägt, nun kommt es in eine Phase der ökonomischen und gesellschaftlichen Neugestaltung, da das alte System mit seinen sozialen und ökonomischen Problemen an seine Grenzen stößt.

Es werden in einigen Bereichen extreme Überstunden geleistet, laut der ansonsten an dieser Stellen sehr selten zitierten BILD in 2012 in einigen Branchen über 30% die wöchentlich 10 Stunden und mehr unentgeltlich zusätzlich leisten.

Demnach gelte: je mehr Überstunden geleistet werden, desto größer ist die Arbeitshetze. Insgesamt arbeiten zwei Drittel der Beschäftigten (67 Prozent) länger als vertraglich vereinbart wurde.

Dabei leisten 25 Prozent aller Beschäftigten bis zu fünf Überstunden in der Woche, 22 Prozent fünf bis neun Überstunden, elf Prozent zehn bis 14 Stunden Mehrarbeit, neun Prozent 15 und mehr Überstunden.

Und: Nur drei Prozent arbeiten weniger als in ihrem Arbeitsvertrag festgeschrieben wurde.

Und das Handelsblatt meldet: Bei höher Qualifizierten sei die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zudem fließend, ergänzt der Arbeitsmarktexperte. Die sogenannte Work-Life-Balance werde aufgehoben, die Arbeit zu einem integralen Bestandteil der persönlichen Lebensführung. „Die Menschen mögen ihren Job und machen ihn einfach gern.“ Die Aussage von einem Zuviel an Arbeit sei daher oft eine subjektive.

Quelle: https://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1984/1984-02-a-077.pdf

Spiegel Archiv

Michael Schneider Der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung von der Industrialisierung bis zur Gegenwart* Dr. Michael Schneider, geb. 1944, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Sozial- und Zeitgeschichte des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung

- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.